【移転しました】3年ラノベ新人賞受賞をめざし、最終選考に落ちて諦めるまでをまとめてみた

本記事の内容が読み返すとあまりに酷いので、大幅に書き直して以下に移転しました。

(以下、元記事。上記リンクより内容が古いです)

-----

2017年3月31日、第9回GA文庫大賞(後期)の最終選考に落選しました。

2013年の5月から3年半、会社を辞めて4年間だけニートをやると決めて、ラノベの新人賞受賞をめざしてきました。実際には3年半で貯金が底をつきかけたので、第9回GA文庫大賞(後期)に応募したのを最後に終了。2017年1月より会社員に戻りました。

そして、先日その結果が発表され、見事に最終選考で落選。

今回を最後と決めていたので、新作を書いての新人賞の応募はこれまで(ネット小説大賞の応募はタグをつけるだけで手間かからないので、もしかしたらやるかも)。というわけで、ここまで積んできた経験を、もし誰かのためになればと思い、なんとなく公開してみることにしました。

0. 取り扱い上のご注意

- 最高成績は「最終選考・落選」のため受賞の参考にはならないこと

- あくまでもライトノベルの新人賞が対象であること

- 記事が長いこと

1. 筆者のスペック

ニートになる直前の筆者のスペックは、大まかに以下のような感じです。

- 小中高はゲーマー。RPGと格ゲーにはまります。親の財布から金を抜き取ってゲーセンに入り浸ったくらいにはゲーム中毒者(こっぴどく怒られました)

- ラノベは1冊だけ読んだことがありました(成田良悟さんの『BACCANO!』)

- 小説は、大学卒業直前まで国語の授業以外で読んだことがありませんでした(記憶にある限りは)。また、授業で先生から「こう読みなさい」と押しつけられることに納得がいかず(小説なんてどう読んでもいいんじゃないの? と思い)、その影響から小説はむしろ嫌いでした。

- 漫画は、中学時代に週刊少年ジャンプを買っていました。高校時代からマガジン、サンデー(いずれも週刊)、ガンガン、ガンガンWING、月マガ、マガジンGREAT、いくつかの青年誌(ヤンマガなど)が追加されます。好きだったのは『封神演義』『BLEACH』『アイシールド21』『GetBackers』『鋼の錬金術師』『海皇記』『Q.E.D.』『はじめの一歩』など。

- アニメは、中学時代まではジャンプの作品を見る程度。高校時代からマガジンとガンガンが追加。視聴は週に3本くらいでした。

- 映画は、見ません

- ドラマも、見ません。

- 仕事は、教育系や人材系。出版関係やwebメディア関係などの出身ではありませんでした。

- 正直、前職退職直前までアニメやラノベに大して興味ありませんでした。

2. 取り組んだ期間

- 2013年5月〜2016年11月(3年半)

- ただ、2014年8月〜2015年4月(9ヶ月)は、知人の仕事の手伝いに集中していたため、ほとんど活動していません。

3. 取り組み01 - 読む・分析する

そもそもラノベを読まないことには始まりません。というわけで、まず最寄りの書店へラノベを買いに行きました。

ですが、そこで度肝を抜かれました。ラノベの棚がとにかく長いのです。長い。長い。「なんだこれ長すぎだろ2,000冊くらい並んでんぞ」と、それくらい長かった。

というわけで、いったん退散。家で「そもそもどんな作品を買うべきか」考え、最終的に次の購入方針で行くことにしました。

- 各レーベルの人気作(主な基準はアニメ化されたかどうか)

- 新人賞受賞作(過去5年分くらい。1巻だけでもいいから読む)

前者は主に「面白い作品とはどんなものか?」を知るために、後者は「各レーベルの新人賞の傾向」を知るために、ですね。孫氏曰く「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」というわけで、相手を知らなければなにも始まりません。

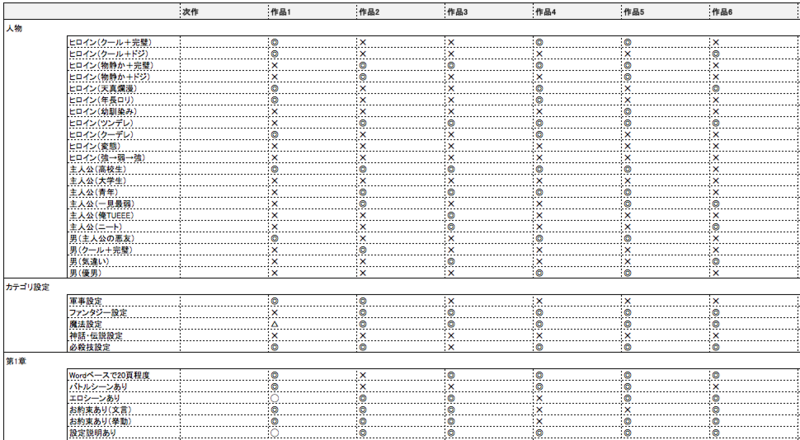

では、具体的にどんな感じで分析していたのかというと、それが下のエクセルです。

(作品の分析で実際に使用していたエクセルのテンプレ)

縦には「人物」「カテゴリ設定」「第一章」などの分析項目が大分類と中分類で、そして横には作品名が並んでいます。たとえば「人物」の欄には、主人公とヒロインの特徴がざっと並んでおり、作中に該当する要素が出てくれば◎を、出てこなければ×をつけていきます。こうして各作品にどんな要素が盛り込まれているのかを見ていき、作品の傾向を掴むわけです。

図に見えている中でいきますと、カテゴリ設定とはジャンルです。ファンタジー設定は登場するか、ミステリ要素はあるか、軍事ネタはあるか、などなど。もっとも、画像のエクセルは最初期のもの、つまりラノベのことなどまるで知らなかった時代に作ったものなので、まるでスカスカです。ジャンルに異世界召喚・転生・転移がないとか、「お前ホントにラノベ作家になりたいのかよ」ってつっこみたくなるくらいガバガバですよね、ええ……。

「第1章」というのは、各章にどんな要素が盛り込まれているのかを調べるための分類です。画像にはないですが、「第2章」「第3章」などもあります。たとえば、第1章ですと「冒頭にバトルシーンがある」とか「エロシーンがある」とか、そんな確認をとっていきます。あと「設定について説明している」とか。こうしたチェックをかけていって、作品全体のストーリー構成を調べていくわけです。

もっともこのエクセル、ぶっちゃけあまり役に立たないと思って、わりとすぐに廃止しました。最終的には、人気作の特徴やレーベルの傾向を大まかにつかむことに集中しました(そのあたりの詳細は後述します。……たぶん)

ちなみにこのあいだ本棚を整理したときに数えてみたら、この3年半で191冊のラノベを読んでいました。ラノベ以外の小説も合わせると、240冊。週に1冊、読んでいる計算ですね(平日のみ読むとして)。実際には、仕事の時間や執筆用の調査資料を読んでいる時間が別にあるので、3日に1冊でしょうか。

(購入したラノベたち)

ちなみに、作品の講評はほぼ読みませんでした。理由は2つで、

・そもそもどこにあるのかわからない

・探し出す手間と、講評から得られる情報を天秤にかけたときに、コスパ的によろしくないと判断した

からです。

4. 取り組み02 - 真似する(プロット作成法の確立など)

3. と一緒にやっていたのが、好きな作品の真似をすることです。

最初はひたすら『デュラララ!!』の真似をしていました。池袋を新宿に置き換えたり、セルティのかわりのキャラを用意したりして。もちろんキャラクターはみんな、頭のネジがすっ飛んでいました。

この作業の目的は、次の4つです。

- 作品を構成する力をつける

- 作品を書き切る力をつける

- 自分の書きやすい方法論を探す

- ラノベの文体を知る

1. について。

3. の作業で調べた面白い作品の構成などを、自分でも書けるように練習するためです。作品は何章くらいから構成するのが良いのか、冒頭にはどんなシーンを持ってくるべきなのか、設定の説明はどこでどんな風に挟むと自然なのか……。それを自分のからだにとにかく染みつける作業ですね。

2. について。

ラノベ1冊あたりの文量は、だいたい10万文字から15万文字くらいです。それだけの文量はそもそも書き切るだけでも大変ですね(いまではそうでもなくなりましたが)。そうした相応の文量の文章を書く地力をつけるためです。

ここで意識していたのは「どれだけ面白くなくても、書き始めたらとにかく書き切る」ことです。書いてる途中で、実はそこまで面白くならなかったと思っても、絶対に書き切るようにしていました。特に理由はないのですが、しいて言えば「立てた目標をやり切る癖をつける」ためでしょうか。あとは途中で止めると、下記の 3. のための情報が集まらなくなるというのもありましたね。

3. について。

たとえば作品を書いていると、筆がまったく進まないということも出てきます。筆者の場合、キャラクターがセリフを喋るときに「……あれ。この人、どんな口調でしゃべるんだろ?」と困ることが結構ありました。

こうした壁にぶつからないように、事前にどんな準備をしておくべきなのか、そのあたりを確立しなければなりません。要は「プロットの段階でどんな情報を、どの程度まで考えておくべきなのか?」その見極めです。それがこの 3. です。

事前に考えておかないと後で困る要素を洗い出し、それを次回から事前にきちんと準備しておくようにしました。

4. について。

これはそのままですね。どんな表現が多いのか、漢字の閉じ開きの具合はどうか、一文の長さはどんなものか、などなど、基本的な文章の書き方を学ぶ目的もありました。

ちなみに、いまにして思えば、最初に『デュラララ!!』を選んだのは失敗でした。群像劇で構成されている上、キャラクターも独特すぎるので……。素直に『SAO』など王道作品を選んでおくべきでした。

5. 取り組み03 - 3ヵ月に1度は必ず応募する

ある程度、作品が書けるようになってきたら(大体3ヵ月後でした)、とにかく新人賞に応募することを意識しました。

ただ、単に応募するのではなく「3ヵ月に1度、応募する」という制限を設けました。理由は「PDCAサイクルを回す速度を早めるため」です。なぜこれを意識したのか、その理由は以下の2つ。

1. 既存のラノベファンと違って経験がない

筆者はラノベを書くどころか、そもそも読んだことがありませんでした。つまり、スタートで完全に出遅れているわけですね。だから、ほかの応募者よりPDCAを早く回す必要がありました。

2. レビューが返ってくるまでに半年近くかかる

ですが、ラノベの新人賞に応募してレビューが返ってくるまでには、だいたい3ヵ月から4ヵ月くらいかかります。つまり1回でも応募を逃すと、それだけPDCAサイクルを回すのが遅くなってしまいます。だから、なるべく早く、かつ多くのレビューを集めるには、短期間に応募するという力業しかなかったのです。

ちなみに、最近は各レーベル、少しレビューを返すのが早くなっている気がします(1ヵ月くらい?)。筆者が応募し始めた当時、MF文庫は4ヵ月後にレビューが送られていた気がしますが、いまはたぶん3ヵ月後でしょうか。もうここ1年以上、応募していないのでわかりませんが。今は3ヵ月後くらいに送付されてくるレーベルが多いような気がしています。

6. 取り組み04 - 応募作品を自己分析する

しかし、それでもレビューが手に入るまでに3〜4ヵ月かかってしまいます。つまり、このままでは、一年に3〜4回しかPDCAサイクルが回せません。ですが、もちろんこれでは少なすぎます。

そこで、応募するたびに必ず自作を自分で分析する癖をつけていました。その目的は大きく次の2つです。

- PDCAサイクルを回す速度を早めるため

- 自作を客観的に評価する眼力を身につけるため

特に後者が重要です。

レビューなしで面白い作品とそうでない作品の違いを知るためには、自分の目で世の中の作品を評価できる眼力をつけるほかありません。言い換えれば、そうした眼力(というか感性)を持つことで自作を客観的に捉えられるようにもなり、PDCAサイクルを回すスパンを早めることができます。

そこで、まず自分の応募作の良かった点と不足している点を、応募前に洗い出しておきます。そしてレビューが戻ってきたら、その内容と自己分析を照合します。こうして作品を客観的に見る目を養っていきました。

(補足)

筆者は修行開始当初、MF文庫に集中的に応募していました。実はこれには理由があります。それはレビューの数です。

筆者はなぜかMF文庫の一次選考とだけは相性が良く、通過率は100パーセントでした。そのため一度の応募で必ず3人の方からレビューをいただけました。

レビューは手に入るまでに数ヵ月、長いと半年ほどかかります。ですが、それを待っていては、PDCAが回せません。1件でも多くのレビューを早く欲しいと思うのは、おそらく新人賞受賞をめざす誰もが思うところでしょう。

しかし、レビューの返却時期は編集部の判断。こちらでどうこうできるものではありません。

そこで筆者は、一度の挑戦で手に入るレビューの数をなるべく最大化することを考えていました。このとき重要になるのが、一次選考の通過率です。

選考が進めば進むほど、作品に目を通してくれる編集者の方=レビューの件数が増えます(新人賞にもよりますが)。MF文庫の場合、二次選考落選でも3名の方からレビューをいただけました。

新人賞をめざしはじめたころや、壁にぶつかったとき、やはり頼りになるのはレビューです。そのため自分が確実に一次選考を通過できる新人賞を用意しておくのも、成長を加速させる上では一つ大事なことかなと思っています。壁にぶつかったとき、その賞に応募して自分を振り返るといったこともできるかもしれないですしね。

(もっとも、編集部からしますと、そんな目的で送られるのは甚だ迷惑といった感じだと思います・・・ホントすみません)

7. 取り組み05 - 毎月、自分の活動内容を記録する

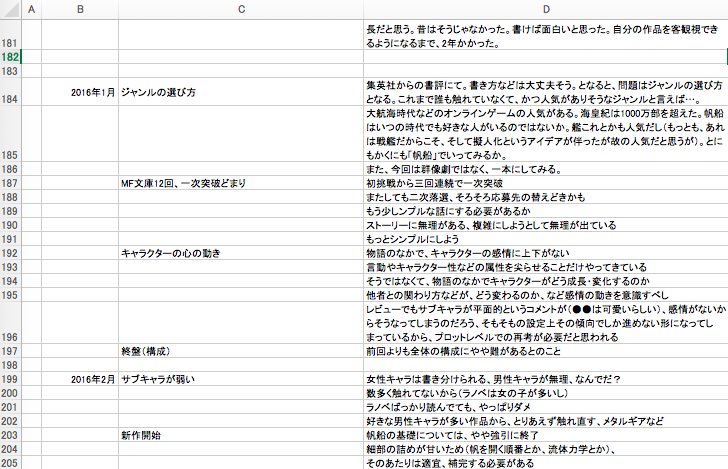

さらに、エクセルに各月の自分の活動内容や気づいたこと、疑問点などを思いついた端からまとめていました。大体、下図のような感じで。

(実際の管理表。1年前まで二次落選をつづけていた模様)

レビューには大抵、大きな視点(ストーリー構成やキャラクターの印象など)からのコメントが書かれています。ですが、たとえば「ヒロインをもっと可愛く」と書かれた場合、それをどう自作に反映させるのかが問題となります。

そうした、レビューでいただいた大きな視点からのコメントを、実際に作品レベルに落としこむために必要な知識や技術は、上図のような日常の中での小さな気づきや疑問から得られることが多かった気がします。

8. 取り組み06 - なんでもいいから一つのことに詳しくなる

なんでもいいから「一つのことに詳しくなる」ことをめざしました。いろいろなことについて30知っているのではなく、一つのことについて80、90を知っているように。

当たり前の日常をドラマチックに書ける人は特に必要ないと思うのですが、筆者の場合、そんなことができないので、なにかテーマを決めて書かざるを得ません。そのため、そのテーマについて深く知っておく必要があるわけですね。

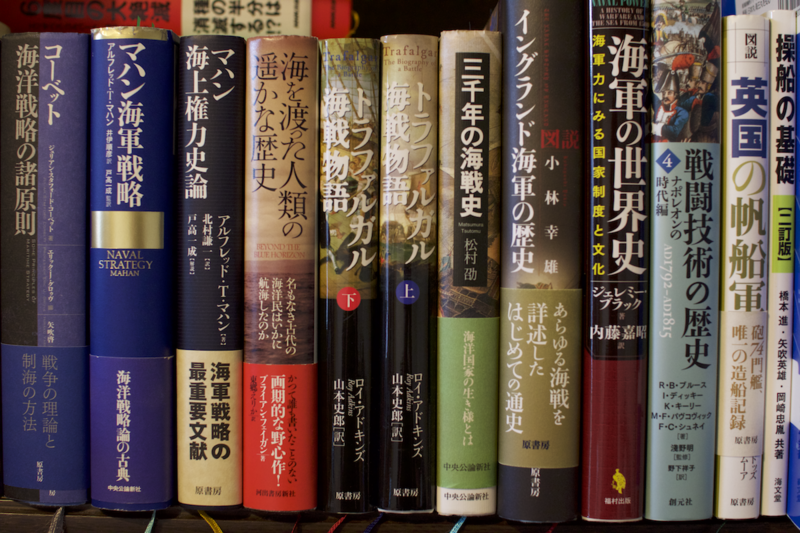

(過去に狼、火薬、海戦、魔女などについて勉強)

ちなみに、個人的に帆船が好きなため(船には絶対に乗りたくないですが。苦笑)、ラノベ作家をめざしはじめた当初から、やがては帆船をネタにしたファンタジーを書こうと思っていました。今回、最終選考までたどり着いた作品も、帆船ファンタジー(正確には帆船時代の海戦をテーマにしたファンタジー)です。

ただ、ここで注意なのは、あまりにマニアックな世界に詳しくなっても、たぶん受賞は厳しいということです。

今回、筆者は最終選考まで進んだものの、そこである程度は予想していたコメントを編集部の公式tweetの中の方からいただきました。

簡単に言えば「あまりに本格的すぎて一般受けするかどうか微妙だから、受賞は厳しそう」というもの。実際、予想はしてましたけど、GA文庫大賞は過去に『路地裏バトルプリンセス』などが受賞していましたし、わりと挑戦的なジャンルの作品が多いと思っていたので(代表的なところですと『のうりん』とか)、応募前は大丈夫じゃないかと思っていたのですが、やや懸念していた不安が見事に的中しました。全体的に専門性が強すぎるとアウトの模様……。バランス感覚とは難しいものですね。

9. 取り組み07 - アニメを見る

キャラクターの細かい感情表現や動きの描写、つまり描写の細部を詰めるためにアニメを見るようにしていました。各期20本から25本くらい。

やはり言葉だけでは、なかなか見えない面もあります。ラノベがいざアニメ化されてみると「あぁ、こんな声だったのか」とか「こんな動きをこの文章は書こうとしていたのか」とか、新しい発見が意外と多くあって面白かったですね。

こうした文章とアニメのギャップを埋める練習をすることで、キャラクターの動きや感情の描写の精度を上げる練習をしていました。

ほかにもいろいろ細かいことはあるのですが、とりあえず「やっていたこと」に関しては、ここでひとまず切りたいと思います。

10. 気づいたこと、学んだことなどざっくばらんに……

そんなこんなを3年半(実質は2年半くらい)やってきて、気づいたことや思ったことを思いつく限り、適当に書いていきます。

*レーベルの特徴

最終的に筆者が本命の応募先としたのは「集英社ライトノベル新人賞」と「GA文庫大賞」でした。もっとも、後者は規定枚数130枚に収める自信がなく、昨年11月に初めて応募したのですが。

集英社ライトノベル新人賞は、その名の通り集英社の新人賞です。最近の受賞作を見る限り、当たるかどうかわかりそうにない挑戦的なタイトルにも懐が深そうなところ、ストーリーよりもキャラクター重視っぽいところなどが、自分に合いそうかなと感じていました。

GA文庫大賞も、似たような傾向が強いと認識しています。それに加えて、キャラクター小説としての完成度を要求している印象でした。あと自分の作風を気に入ってくれそうな編集者の方が多そうかなと感じたのもあります。

ただ、過去に最も多く応募したのは、MF文庫Jライトノベル新人賞です。

その理由は、前述したとおりレビュー。同賞はたとえ一次選考で落ちてもレビューが手に入ります。しかも年4回開催。加えて過去は届くまでに最低4ヵ月かかっていましたが、いまは3ヵ月で届くようになりました。

レーベル全体の作風がまったく合わなくて勝てる気がしないため、最初の1年ちょっとくらいだけ応募して、それ以降は一度もしていません。同じ理由で同系譜のオーバーラップ文庫もほぼ対象外としてきました。

ほかには、電撃文庫にも一度だけ出そうとしました。ですが、最終的に中止。

ここは個人的に、その傾向が読みにくくて困っています。あえて言えば、より一般向けのメディアワークス文庫を立ち上げたり、徐々に角川文庫的な作風にシフトしているように感じていました。最近の受賞作も、ラノベというより角川的エンタメ小説に近いと思っています。というか、一緒になりましたしね。

ほかのレーベルも調べましたが、上記2つと比べると合わなそうでした。

(補足)

レーベルの分析においては、以下の3点を意識していました。

- 返却されたレビュー

- 過去の受賞作

- 人気作家さんの作品

1について。やっぱりこれが一番大事だと思います。

レビューのメリットは、自分がどこを直せばいいのかわかる点。つまりそのレーベルの新人賞を通過する上で自分に必要な改善点が直にわかるということです。当然ですが、これを直さずして通過はないでしょう。

2について。

過去の受賞作から一定の傾向を見て取ることは可能だと思っています。

筆者も最終選考に残った拙作をGA文庫に応募しようとしたのは、過去の受賞作から「挑戦的なジャンルでも面白かったら通してくれそう」という感覚があったからでした。あと受賞作やレーベルの人気作を読んだ感じ、自分の作風や文体と親和性もありそうかなと感じたのも一つです。

・・・で。例の『蒼海ガールズ』見落とし事件へ発展するわけですが。苦笑。

3について。

これもまた一つの判断材料になると思っています。特に「作風」の判断材料です。

筆者は「レーベルごとに売れている作家さんの作風と自分の作風が近しいレーベルに応募すべき」と考えていました。

理由は特にありません。単に「編集部内にそういう作風が好きな人が多いんだろうな。だったら、自分の作風と人気作家さんの作風が近しいレーベルに応募すれば、気に入ってくれる人いそうだな」くらいです。

筆者は当時『ダンまち』(大森藤ノ先生)や『のうりん』(白鳥士郎先生)が大好きで、作風も必死になって真似していたので、一番勝てそうなのはGA大賞かなと思って応募しました。

こうした好みのマッチングは、かなり大事じゃないかと思っています。やっぱり人の心を最後に動かすのは「好き」という気持ちじゃないかと思うので。

その意味では、自分が好きな作家さんの作風をひたすら真似して学び取り、その賞に応募するというのは、一つ効果的な戦略かなと少なからず感じています。

*事前の計画がしっかりしていれば、意外と軌道修正ができる

プロットを考えてからいざ作品を書き出すと、あとから「やっぱりこういう展開にしよう」的な修正を余儀なくされることがあります。なるべくそうならないように、プロットはかなり細部まで詰めるタイプなのですが、筆者の場合、どうしてもこの修正が発生してしまいます。

ですが、大筋がある程度しっかりしていれば、意外とそうした細かい軌道修正は容易にできました。これはラノベの執筆に限らず、たとえば日常の仕事などにも共通するのではないかと思っています。就職した今でも生きる学びですね。

*応募前に最低でも3回は読み直したほうが良い

この3回の内訳は以下の通りです。

- 1度目:誤字脱字を修正するために読み直す。

- 2度目:内容を確認、修正するために読み直す。

- 3度目:全体に問題がないか確認するために読み直す。

でも、だいたい3回じゃ足りなくて、5回くらいは読み直していた気がします。

*キャラクターが動き出すために必要な最低限の設定

前述の通り、ある時期「あれ? この人、どんな風にしゃべるんだ?」と困ったことがありました。その後、事前にどんな設定をつけておくべきなのか、キャラクターのバリエーションにはどんなものがあるのか、いろいろ試行錯誤して、最終的に以下の点について事前に決めておけば、とりあえず困らないと結論づけるに至りました。

- 名前

- 主語(僕 / 俺 / 自分 / 某 / 吾輩 / 私 / あたし、など)

- 年齢

- 歴史(どんな人生を歩んできたか)

- 外見(髪型 / 顔立ち / 身長 / 体重 / 体型 / 服装、など)

- 価値観

- 性格

- 弱点(嫌いなものや苦手なものなど)

- 家族構成

- 台詞(喜怒哀楽ごとに最低でも3つずつ)

ちなみに、よく言われるキャラクターの相関図などは、実はつくったことが一度もありません。つくっても自分のスタイルには合わないと気づいたからです。

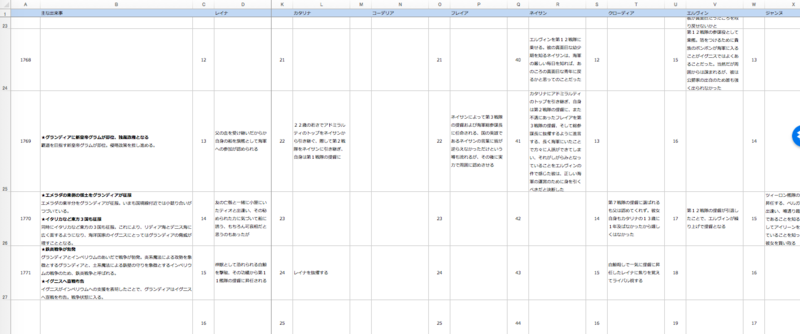

逆に、全キャラクターの歴史を統合した年表をつくるようにしています。下図のように、横軸にキャラクター、縦軸に年代を並べて、各年代の主要な出来事と、各キャラクターごとの主要な出来事を一覧表にまとめるます。ぶっちゃけ、これがないと作品が書けません。

(今回、GA文庫大賞に応募した作品の年表)

既存でよく言われる方法論についても、自分に合わないのなら無理に取り入れる必要はないと感じています。自分自身が書きやすいように、もっと言えば、書きたいように書くのが一番ではないかなと(受賞できていないのに偉そう……)

(補足)

キャラクターの設定について、別記事で内容を更新しました。

*成長するにつれて立ちはだかった3つの壁

当初、成長するほどに作品を書くのは楽になるだろうと思っていました。ですが、いざ蓋を開けてみると決してそんなことはなく、逆に驚きました。

特に筆者が苦労したのは、以下の3つの壁です。

- 第一の壁:自分の作品がつまらないと分かる

- 第二の壁:退化する

- 第三の壁:感覚的に理解できても、頭で理解できない不足点に気づく

1. について。

前述の通り、PDCAサイクルを早く回すための一手として、自分の作品を客観視する目を養うようにしていました。その影響なのか、いつからか自分の作品を「つまらない」と感じるようになりました。

最初期は正直、なにを書いても面白いと感じていました(怖いもの知らず)。ですが、ある頃から急に、なにを書いてもそこまで面白いと感じなくなったのです。結果「これを応募してもなぁ……」と逡巡することが増え、何ヵ月も応募しないという空白の期間ができます。

また、書いても面白いと思えないから、書く気力もどんどん削られていきました。この壁は三つの中でも一番きつかったような気がします。

2. について。

レビューや自己分析を踏まえて発覚した不足点は補う必要があります。ですが、不足点はイコール不得手な点であるため、埋めるには相当な時間が必要です。

しかし、不足点を補うことに集中していると、それまで普通にできたことができなくなってくることに気づきました。これが第二の壁。つまり退化するのです。

そうなると不足点がさらに増えて、その穴埋めに余計に時間がかかるようになります。そうこうしているうちに締め切りはやってくる……もう踏んだり蹴ったりです。

3. について。

これは少し経ってからぶつかった壁なのですが、感覚的に「ここなんか変なんだよなぁ」と分かっても、頭が理解できない・その「変」の正体が言語化できないということが増えました。

もうこれ以上は手の打ちようがないと分かるのなら、むしろ楽なのです。そこで諦めがつくので。ですが、なまじ「足りない点がある」ことが分かってしまうのがキツかったですね。まだ改善できる点があるから諦めたくないのです。ですが一方で、その正体がつかめないため、なにをどうすればいいのか分からない……。

*チャンスを逃すのは怖い

一度の応募機会を逃すことが、かなり怖かったです。もう年齢も年齢だし、そんなにチャンス多くないだろうし(ラノベの受賞者は見る限り、35歳くらいが限界線。ちなみにこの挑戦を始めた時、筆者は29歳)。だから、チャンスはあるうちに手にしないとまずいと思うようになりました。

*チャンスを逃すのは怖い、という意識はヤバイ

ただ、そのチャンスを拾うべきかどうかは、また別の問題です。この恐怖に負けて応募することが目的化してしまったら意味がありません。

たとえば、自分が納得していない出来の作品を、締め切り(=チャンスを掴むこと)を優先して、そのまま応募しても良いのか? 個人的に答えは否でした。一度でもクオリティを落として締め切りを優先すると、おそらく「クオリティ<締め切り」が癖になると感じたからです。

人間、落ちるのは簡単。そして一度でも落ちると、人はどんどん自分に甘くなります(と個人的には思っています。さながらダイエットのように)

そんな理由で、敢えて応募を断念したことも結構ありました。ですが、それによって生まれるのが「チャンスを逃したことの不安」……このジレンマもわりと地味にきつかったですね。

*どんなことでも本気でやっていれば、意外と次につながる

ニートになって以降、周りの知人に「ラノベ作家になりたいんすよねぇ」などと言っていると、なぜか周りが面白がってくれました。そして、意外とフリーライターとしての仕事をもらったり、それ以外の仕事を打診されたりしていました。「普通のライターと仕事するより、そういう面白いことやってる馬鹿なやつと仕事したほうが楽しい」という人がけっこういましたね。

結果、あるネットベンチャーのメディアの副編集長を委託されたり(その会社が上場するという素晴らしい機会にも立ち会えました)、ある書籍のゴーストライターも二度、体験できました。どんなことでも本気でやっていれば、そこに魅力を感じてくれる人が意外といるのだなぁと思いました(ラノベとまるで関係ないですが)

今後、なにか思い出したことがあったら、随時追記しようと思います。

12. 今回の応募作が生まれた経緯

今回、GA文庫大賞に応募した『高卒参謀長と《白鯨殺し》の少女』は、以下のような理由から誕生しました。

*「帆船」というカテゴリは、ほとんどふれられていない(?)

新人賞はオリジナリティ優先ですので、まずジャンルとしてほぼ手つかずの領域をネタにしようと思いました。その中で「ほかの媒体(マンガや映画など)で一定以上の評価をされている作品が存在する」そして「なにより自分が好きである」ジャンルを探しました。その結果が「帆船」です。

実際、筆者が帆船を好きになったのは、月マガで連載されていた川原正敏先生の『海皇紀』に大ハマリしたのがきっかけです。もともと『修羅の門』『修羅の刻』が大好きで、中学時代に『海皇紀』の1巻が発表されたときも、当時は帆船にまるで興味ありませんでしたが(というか、海や船が嫌いです。怖いので。苦笑)、ハマりにハマりました。

『海皇紀』は1,000万部を超えたので、帆船というジャンルは世間的にも(ターゲットがはまれば)ヒットする可能性があるため、勝負できると判断。問題はラノベの読者層でその可能性がどれだけあるか、なのですが、当時中学生の自分がハマった経験もあったので、芽はあるだろうと半ば期待をこめて判断しました。

こうして、ほかの媒体でヒットしているけれども、ラノベではまだ当たりが出ていないというジャンルを探すのも、一つ有効なマーケティング手段ではないかなと思います。

※追記

朝起きたら知人からチャットワークで速攻ツッコミが入ったのですが、帆船ネタ、意外とあるみたいです……。調査ガバガバすぎますね……「このあたりの記事(↓)読んで勉強しなおせ」と怒られました。すみません……。

……たしかに結構あります。

*定番の設定の上に帆船を乗せる

ただ、帆船だけではさすがに引きが弱すぎるというのも事実だったので、世界観にはド定番の「異世界転移」を選びました。また戦闘も、大砲などではなく魔法にしました。これは単純に自分がそうしたかっただけです。笑。

*戦略論は、ただ書きたかっただけ

戦略論は、ただ書きたかっただけです。以上。笑。

12. 最後に過去の応募歴と実績でも

過去に応募した新人賞と、その実績は以下のような感じです。わりと大したことないです。

1回目 : 第10回 MF文庫J ライトノベル新人賞(第3期) - 二次選考・落ち

2回目 : 第1回 オーバーラップ新人賞 - 一次選考・落ち

3回目 : 第4回 講談社ラノベ文庫新人賞 - 一次選考・落ち

4回目 : 第11回 MF文庫J ライトノベル新人賞(第1期) - 二次選考・落ち

5回目 : 第2回 集英社ライトノベル新人賞(後期) - 二次選考・落ち

6回目 : 第11回 MF文庫J ライトノベル新人賞(第4期) - 二次選考・落ち

7回目 : 第12回 MF文庫J ライトノベル新人賞(第2期) - 二次選考・落ち

8回目 : 第5回 集英社ライトノベル新人賞(前期) - 二次選考・落ち

9回目 : 第9回 GA文庫大賞(後期) - 最終選考・落ち(イマココ)

ご覧のように、二次を突破したのも今回が初です。というか、まだ10回も応募してなかったのかと、わりとびっくり……。

これにて終了。新人賞の応募も、これが最後と割り切って就職したので、これからはネットで楽しんでいきます。ネット小説の新人賞はタグを貼りつけるだけなんで、趣味で書いた作品にペチペチつけていこうかなと思っています(原稿枚数とかきちんと考えて作品を考えるだけの余裕はもはや……社畜バンザイ……)

これからも受賞をめざして頑張る皆さんにとって、一つでも、少しでも有益な情報が含まれていたら幸いです(あるのかな)。殴り書きしているので(一回途中でブラウザ落ちて記事が途中で消えたもので……)、意味不明なところとか多々あるかもしれませんが、何卒甘受いただけましたら……。